Dr. Kerstin Thieler | Historikerin

-

Website rechte Gewalt in HH nach 1945

Im Rahmen der Ausstellung zu rechter Gewalt in Hamburg, die derzeit im Rathaus zu sehen ist, ist auch eine Website online gegangen, auf der man sich auf verschiedenen Wegen über die verschiedenen Orte, Formen und Betroffene rechter Gewalt seit 1945 informieren kann. Die Website https://rechtegewalt-hamburg.de ist eine Kooperation mit der „Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte…

-

Prof. Dr. Rebekka Habermas

Im Nachruf in der SZ, verfasst von Nils Minkmar, finde auch ich mich wieder. Hier die ersten Zeilen: »Man liest oft von Menschen, die einen Raum verändern, wenn sie ihn nur betreten. Selbst erfahren kann man das aber nur sehr selten, es ist eine besondere Gabe. Bei ihr war es so. Hereinstürmen, eine Unmenge an…

-

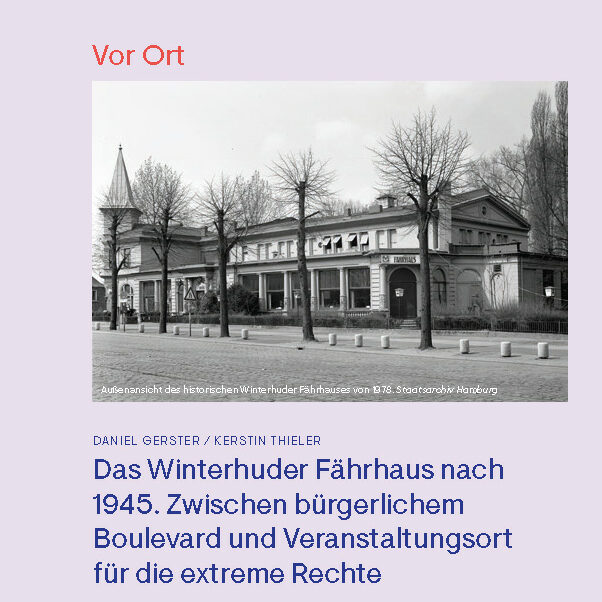

Winterhuder Fährhaus

In der Erstausgabe des neuen Jahrbuchs der Forschungstelle erscheint die erste Veröffentlichung des HAMREA-Projekts: Daniel Gerster / Kerstin Thieler, Das Winterhuder Fährhaus nach 1945. Zwischen bürgerlichem Boulevard und Veranstaltungsort für die extreme Rechte, in: Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (Hrsg.), Zeitgeschichte in Hamburg 2023, Hamburg 2024, S. 201-206.

-

Radio FZH

Auf den Seiten der Universität Hamburg und teils auch auf Deutschlandradio NOVA könnte die Vorträge der Reihe zur extremen Rechten nachgehört werden.

-

Vortragsreihe

Am 17. Oktober 2023 startet im Lesesaal der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg die Vortragsreihe „Mehr als eine Randnotiz. Die extreme Rechte nach 1945“. Mein Kollege Daniel Gerster und ich haben für das Wintersemester Franka Maubach, Patrick Wagner, Uffa Jensen, Carsta Langner, Barbara Manthe und Janosch Steuwer eingeladen.

-

Planen und Bauen im NS

Im April 2023 sind die vier Bände des Projektes „Bauen und Planen im Nationalsozialismus“ erschienen, an dem ich im Teilbereich „Städtebau und Bestandspolitik 1933-1945“ mitgewirkt habe.

-

FZH

Seit Jahresbeginn arbeite ich an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg im HAMREA-Projekt zu rechtsextremem Gewalt- und Aktionshandeln in Hamburg seit 1945. Kooperationspartner sind die Landeszentrale für politische Bildung und die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte.

-

Eliten und Elitenkritik

Im Oktober 22 ist die erste Veröffentlichung im Projekt zur Studienstiftung erschienen: „Gesamtpersönlichkeit“ statt „Elite“. Begabungskonzepte der Studienstiftung des deutschen Volkes und die post-bürgerliche Elitenbildung des 20. Jahrhunderts, verfasst zusammen mit Habbo Knoch und Enno Schwanke, im Archiv für Sozialgeschichte, hervorgegangen aus einer Tagung zum Thema „Eliten und Elitenkritik vom 19. bis zum 21. Jahrhundert“.

-

Strategien der Selbstbehauptung

Im April 2021 ist der Band Strategien der Selbstbehauptung. Vergangenheitspolitische Kommunikation an der Universität Göttingen, hrsg. von Petra Terhoeven und Dirk Schumann, erschienen. Darin enthalten sind zwei Aufsätze aus meiner Feder, die aus meiner Zeit im diesbezüglichen Forschungsprojekt stammen. Der erste zum Physiknobelpreisträger und Emigranten James Francks und seinen Korrespondenz-Partnerinnen und Partnern, darunter Otto Hahn…

-

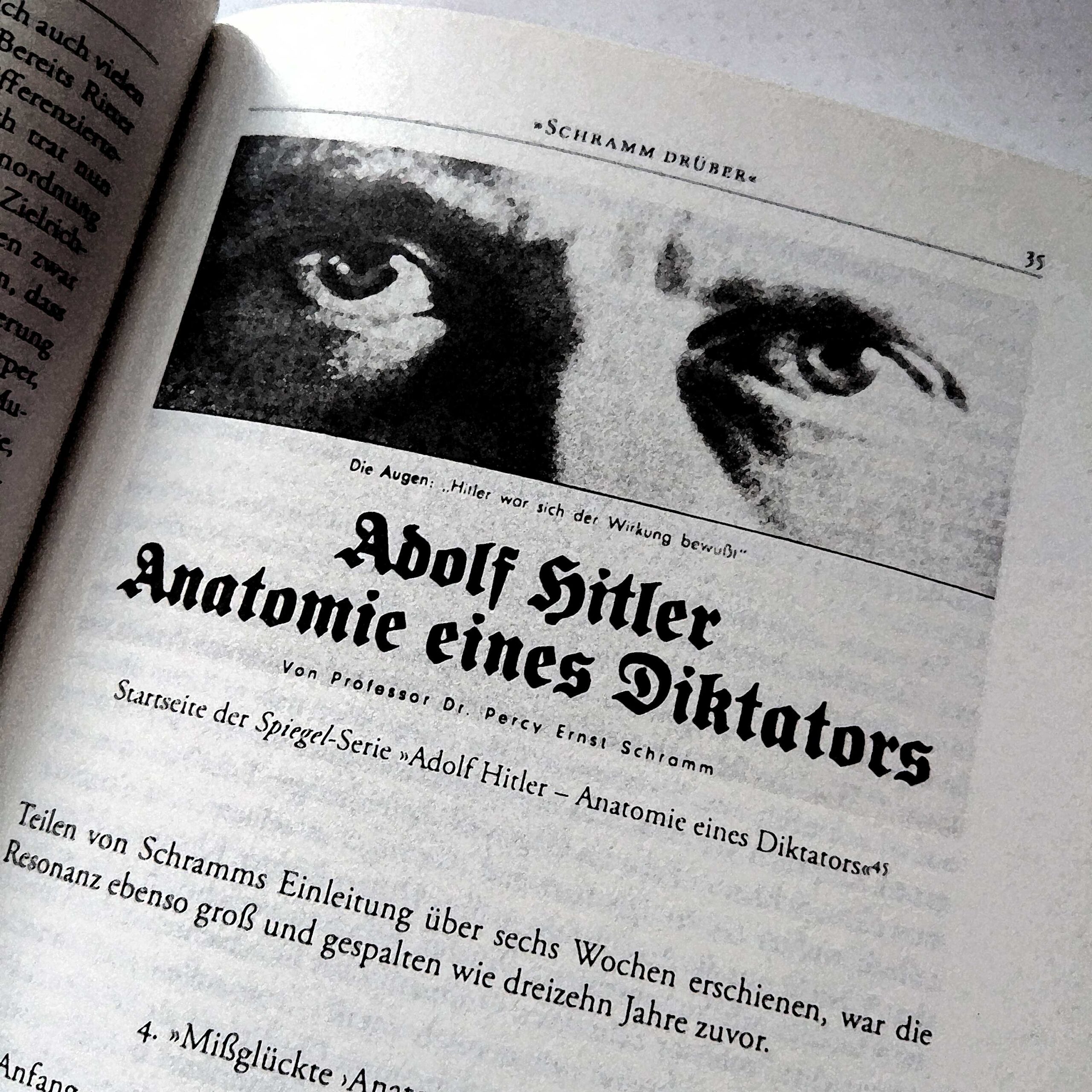

„Glauben Sie wirklich, daß Hitler ein guter Historiker geworden wäre, wenn er Proseminare in Göttingen besucht hätte?“

Diese Frage stellte Hans Rothfels im Januar 1964 dem Historiker Percy E. Schramm, der durch seine Hitler-zentrierte Serie im SPIEGEL nicht nur in der Fachwelt für Widerspruch gesorgt hatte. Auch der Kabarettist Dieter Hildebrandt nahm sich Schramm in diesem Zusammenhang an. Zu lesen im jüngst erschienene Aufsatz „Schramm drüber“. Percy Ernst Schramms vergangenheitspolitisches Engagement zwischen…